2013年03月24日

ファイナルファンタジーIV 戦闘解析編

攻略本タイトル

【ファイナルファンタジーIV 戦闘解析編】

昔々の攻略本です。

奥付に『1991年9月5日初版』とありますので20年以上昔の本です。

【ファイナルファンタジーIV(以下、面倒なので数字表記)】はリメイクもされていますので、どのようなシステムなのか説明する必要はないかもしれませんが、年寄りの想いで話として、少々、語らせていただきます。

当時のFFは、発売のたびに目新しいシステムを採用し、それも一つの売りになっていました。

FF2では経験点という概念をなくしたシステムを。

FF3ではジョブチェンジ導入による戦術的パーティ運用を。

そして、FF4では「アクティブタイムバトル」の導入を。

この「アクティブタイムバトル」とは、簡単に言えば「コマンド入力待ちの間も敵キャラは行動を進めていきますよ」というもので、それまで一般的だった「ターン制」の概念を取り払ったといえます。

(もっとも【大戦略Ⅲ】で「移動カウント」「発射カウント」など非ターン制のシステムが取り入れられていたので、残念ながらゲーム初ではないです。個人的には、FF4が初めてでしたが)

現在だと幾らでも例が挙げられるでしょうし、文字説明も洗練されていますので、戦闘システムに特化した攻略本が発売されることは早々ないと思われますが、当時は独立した本として販売されるほどに需要が見込まれたトピックだったといえます。

とはいえ、どのような事が書いてあるのでしょうか。

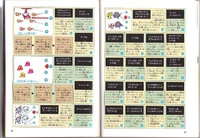

武器の威力や防具の防御力、はたまた敵キャラのヒットポイントなども広義では「戦術」に役立つものですが(この本でも取り上げられています)、この本のスゴイのは、出現する敵パーティすべて(?)について対応方法等がコメントがなされていることです。

[参考画像1]

これはもう、生半可な気力では作成できません。【FF4】に対する強烈な思い入れを感じます。

ちなみにシナリオの進み具合でパーティメンバーが変わっていくのですが、その全て(本書によると21パターン)について戦力傾向が分析されています。

まさに「彼を知り、己を知れば、百戦危うからず」を表しています。

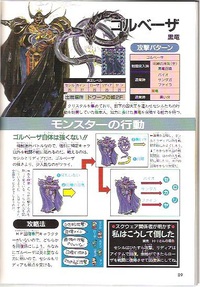

ちなみに中ボス級となると半ページを割いてコメントされています。

攻撃パターンに始まり、行動の図示、キャラクターごとの行動テンプレート、しまいにはスクウェア関係者の攻略コメント(!?)まで。

作製メンバーの納得がいくまで、作り続けたんだろうなぁと。

[参考画像2]

攻略本好きのツボをうまく捉えた一冊ですが、大変さを大変だと思わないくらいの愛がないとできないでしょうね。

いや、読み応えのあるスゴイ本です、ホントに。

2012年01月02日

プロジェクトハッカー~覚醒

攻略本タイトル

【プロジェクトハッカー~覚醒】

ずっと昔に遊んだソフトの攻略本を発見したので購入しました。

ブログで取り上げたつもりだったのですが、まともに触れてはいなかったみたいです。

一応、エンディングまでいけたソフトなんですが。

で、エンディングまでいけたからといって攻略本が不要なわけではありません。

このソフトのような一般的なソフトではない場合、背景設定などの情報がネット上でも見られません。

全く無いとはいいませんが、攻略本ほどの情報密度はさすがにありませんから。

何年かぶりに【プロジェクトハッカー】の物語に触れたわけですが、こんなに「設定が多かったのか!」というのが正直な感想です。

ゲームの特性として、いわゆるインターネットサイトが多く登場するのですが、なんと117ものサイトが用意されていました。

少なくとも2画面で構成されているため、画面数では300を越えており、驚くべき懲りようです。

正直、シナリオを作る者として、これだけでプレイヤーを楽しませることができると思います。

「少しずつでもいいので、現在のD&Dワールドを詳しく設定していき、プレイヤーを楽しませたいな」と思わされただけでも、この攻略本を購入した意味があったような気がします。

2011年01月15日

攻略本 16冊目 完結編

攻略本タイトル

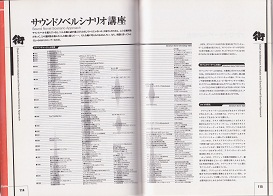

【「街」スペシャルガイド サウンドノベルシナリオ入門】

前回でも語りつくせなかったので完結編でご紹介します。

紹介冊数と記事数がずれたので開きなおらさせていただきました。

読んでいただいた方が正しく伝わるので、ココでは紹介だけです。

なんといっても、実際にアドベンチャーゲームブックを著された方が記されています。

記憶が正しければ、”息が続かず”大変の思いをさせられました。

実家の本棚に眠っているはずです。帰省の際に探してみますかね。

かなりしっかりした論になっており、前段に選択肢の構造、選択肢の分類、フラグ管理、ルート合流の整合性などの解説が用意されており、発売済みゲームが実例として紹介されています。

続けてサウンドノベルの本論が展開されます。

サウンドノベルの礎とも言えるアドベンチャーゲームの歴史・形態・変遷が紹介され、ゲームブックの紹介をはさみ、サウンドノベルについて語られています。

最後はサウンドノベルシナリオ制作の実践編です。

物語形式の選択や登場人物の設定、あらすじの制作と具体的なアクションの紹介・説明と進みます。

ページ数は30ページ弱と少な目ですが、その濃さはD&Dルールブックシリーズに比肩します。

普通の新書タイプで執筆すると100ページは超えるかと。

なんといっても文字の大きさが6ポイントくらいでびっしり詰まっていますから。

【街】の攻略本(?)はもう一冊有りますが、どちらもお気に入りです。

2011年01月13日

攻略本 16冊目 後編

攻略本タイトル

【「街」スペシャルガイド サウンドノベルシナリオ入門】

というわけで後編です。

ヘンに分けてしまったので、記事の数とタイトルがズレました。

せっかく一致していたのに。

それでは、先ほどの続きです。

まずは8人の主人公の記事から紹介します。

ゲームの性質上、また、紙面の関係から完全なフローチャートは記載されていません。

もちろん、それでは攻略本というよりファンブックになっちゃいますから、解決策としてタイムチャートが提示されております。(ファンブック的側面も強いですが)

イメージしづらいようでしたら、時刻表みたいなものをイメージしてください。

たとえば牛尾政美の1日目ですと、PM0:50ところに「選択」と記載されています。

よって、この時間帯に他者に影響を及ぼすような選択肢がある事が分かるわけです。たぶん。

と、こんな感じで攻略パートは構成されておりますが、あいだあいだに「KEYWORD」や「サブキャラ辞典」などが書き込まれており、それが読み物として面白いものとなっています。

こちらも例を出してみますと

『囲繞』

いじょう。かこい。めぐらすの意味。

われわれは常に何かに囲まれている。

たとえば空気。たとえば人。たとえば抑圧。たとえば悪意。たとえば恐怖。たとえば憎悪。たとえば死。

たとえば殺意。たとえば欲情。たとえば嫉妬。たとえば嫌悪。たとえば孤独。たとえば不信。たとえば愛。

『肉まん』

肉まんじゅうの略。中にひき肉や野菜などが入っている。中学時代、学校帰りに食べていたら、片思いのクラスメイトに発見され、「共食い美子」と黒板に大書きされた思い出がある。もっともその頃は、まだぽっちゃりめの可愛い子だったので、「そんなことないよ」と美子にいいよってくる同級生もいた。

人生悲喜こもごも。

サブキャラ辞典:048 虎駆運太(とらくうんた)

トラック運転手。24才。仕事に誇りを持っているが、気が短く運転は乱暴。父親もトラック運転手で、同じ仕事をさせたいがため名づけた。菅原文太が大好きで「トラック野郎」は全シリーズ見ている。

妻帯者で男の子が二人いる。ドエロH2を愛読している。

書いていて思ったのですが、これらってもしかしてゲーム中にTIPS(注釈みたいなもの)で読めるのではないでしょうか?う~ん……。

でも、他にも舞台となっている渋谷の歴史やゲームに登場する場所、また、登場する俳優さんの紹介などもされており、ページ数以上に読み応えのある本となっています。

ちなみに東京に来て3年ですが、渋谷で迷わず行けるのは渋谷税務署とか渋谷都税事務所,ハローワーク渋谷といった無味乾燥な場所と渋谷公会堂(現渋谷C.C.Lemonホール),NHK放送センターくらいです。

ちなみに、ほとんど原宿駅から向かっていましたので、渋谷駅周辺は分かりません。

2011年01月12日

攻略本 16冊目 前編

攻略本タイトル

【「街」スペシャルガイド サウンドノベルシナリオ入門】

分類が難しい本です。

全136ページのうち、104ページまでは【街】の攻略本となっており、以降が【街】を主な題材としたサウンドノベルシナリオ講座となっています。

当ブログでは、カテゴリに「攻略本」と「出版物」があるのですが、その境界線はあいまいなため、ときたま分類が適当になっていますが、その原因の4割くらいは、こういう本のせいです。

今回はページ数の割合から「攻略本」にしましたが、明日、この記事を書いていたら「出版物」に分類していたかもしれません。

まあ、図書館じゃあないので、どうでもいいというのが下地にあるせいなんですが。

ちなみに”前編”とあるのは、語りたい事が多い割りに主に締め切り時間の関係で、せっかく取り上げたこの本について深く語れなさそうなので、前後編に分けることにしました。

最近、夜中に眠れないため夕方頃に寝ており、生活リズムがぐちゃぐちゃになっています。

勤め人ではありえないような、この生活、普段は気にしていませんでしたが、思わぬところで弊害が。

どうでもいい話ですね、すみません。

どうでもいい話を続けてもしょうがないので、時間が許す限り、この本について触れておきましょう。

前半部は先に述べましたように攻略本的な記事になっています。

主たる登場人物8名に加え、サブストーリィ的な二人を含めた10名の攻略記事となっています。

ああ、もう時間が無いので前編はココまでとします。

どうでもいい話を続けたばっかりに【「街」スペシャルガイド サウンドノベルシナリオ入門】の記事はたったの2行しか有りません。

困ったものです。

2010年12月26日

攻略本 15冊目

攻略本タイトル

【大戦略HAND BOOK】

大戦略の古~い攻略本を見つけたので購入しました。

290円です。

帯に記してあるように”現代大戦略”とか”大戦略88”が対象となっています。

PC8801FHで遊んでいた私ですが、それでも初めて遊んだ大戦略シリーズは【スーパー大戦略】であり、【大戦略】で遊んだことは有りません。

実のところ、ゲーム本体のパッケージすら見たこともなく、パソコン雑誌はほとんど読んでいなかったこともあり、この【大戦略HAND BOOK】は謎のゲームだった【大戦略】の中身が分かる貴重な本であり、探していた本の一冊でした。

今回、たまたま運良く発見できましたし、また、お求め安い価格だったので即決購入した次第です。

古本を買ったときのサガといいますか、奥付を見てみますと第2版第3刷発行となっています。

この手のマニアックな本は再販すらされないことが多く、非常に珍しいのではないでしょうか?

近くにあった攻略本10冊を調べたところ

・初版・・・・・8冊

・記載なし・・・1冊

・第3刷・・・・1冊

となっていました。

ちなみに第3刷まで出ていたのは『Macintosh版SIM CITY 都市づくりパーフェクトマニュアル』でした。

かなり読者を選ぶ本だと思うのに、意外です。

2010年11月23日

攻略本 14冊目

攻略本タイトル

【女神転生IIのすべて】

私が持っている攻略本の中でも一番怪しげなオーラをまとった本です。

もともと女神転生の中でもオカルト色が強い【女神転生II】に加えて、そのオドロオドロした雰囲気を余すことなく再現されています。

最終ページにはでかでかと「御守」の文字が飾られていますし、表紙・裏表紙の折り返し(?)の部分には、有名な「あくまをころしてへいきなの」の文言が書かれています。

もちろん攻略本ですからゲーム本編にかかる攻略も詳しく記されてますが、それ以外のパートにも力が入れられております。

圧巻なのは”神(創造主)は人間をもつくりたもうたという常識”という序文でしょう。

「力と知恵」,「メタファー」,「退廃した精神」などの階層図入りで4ページに渡って語られています。

このページだけ見られたらサタニストと思われても仕方がないかと。

まあ、著作権上、本編は掲載できませんが、目次のページだけ提示しましょう。

目次ページ自体もイッチャッテいるので、追記といたします。 続きを読む

2010年08月01日

攻略本 13冊目

攻略本タイトル

【SIM CITY 2000 Official Guidebook】

シムシティの攻略本です。

はるか昔にシムシティの攻略をやろうかと言っていましたが、あれはただのシムシティです。

ちなみに中断というかスタートさえしていません。本当に思い付き発言でしたね。

さて、スーパーファミコン版の攻略本らしいのですが、実はソフトは持っていません。

なんで買うのと思われるかもしれませんが、ゲームに関係した文章を読むためっていうのが正解に近いと思います。

世界観とか雰囲気とか、ゲーム中に語られなかった裏話とかが載っているという意味では、設定集とかの方が好みかもしれません。

ことシムシリーズなんてものは時間がかかるシリーズです。

しかし、攻略本なら読むだけで遊んでいる雰囲気を楽しめます。

本当に(?)面白そうであればソフト本体を購入すればいいので、短時間で購入の判断ができるというのもスグレモノです。

……と書いていたところ、ひとつの懸念がわきました。

だったら電撃プレイステーションを読めばいいんでは?

少なくともプレステのゲームだったら載ってるはずだし。

我ながらスルドイところに気がつきました。

発売時期さえ調べれば、およその掲載時期が分かりますし……。

そうか、そうなんだな。

置き場がなくて引越しさえ考えているのに活用してなかったとは不覚でした。

【SIM CITY 2000 Official Guidebook】はこのことを気がつかせるために買ったんですね!

良い買い物でした。

2010年04月11日

攻略本 12冊目

攻略本タイトル

【POTESTAS】

特に意味はありませんが、いま、BGMにヴァーチャロンが流れています。

遠い昔にゲームCD(?)からMP3に落とし込んだものです。

最近のゲームも音楽データとして収録されているんでしょうか?

まあ、今回はその話じゃないのでいいか。

さて、表題の【POTESTAS】です。

このゲームは昔紹介したような気がする……検索したところ、無いな。記憶ちがいか。

まあ、重複していないならそれで構わないですが、それなら説明がいりますね。

【POTESTAS】というゲームは政治のパロディ化したゲームです。

プレイヤーは党首となり、党内の派閥をまとめたり、他党と共闘あるいは敵対しつつ、自党の法案を通すのです。

たとえば、『海外派兵の禁止』とかいう、結構、どこかの国では大モメしそうな法案を受け持ったとします。

全部で99議席あるのですが、さすがにプレイヤーだけで法案を通すために必要な過半数50議席を抑えることは無理なので、他党に協力を願いながら、先の法案を通すため「努力」するのです。

ここでいう「努力」とは、資金援助だの、将来のポストを約束するだの、他党の派閥にするなど、好き放題なものですが。

操作性がやや悪く、特に国内視察をしようとすると読み込みが入るので、せっかく法案を通しても、その変化を見に行く気には中々なれません。

町の人々にインタビューなどもできますし(質問が用意できるわけではなく、意見を聞くだけ)、ステージが進むと住民が年を取ってたりして笑えるんですけどね。

『国家はラップ』とか『あいさつの自由化』のようなヘンテコな法案や『言い訳同盟』,『圧力の友』なんていうへんな派閥があるなど、設定だけでも楽しいこのゲーム、是非、続編が出て欲しいものです。

コーエーあたりがやってくれるととんでもなく凝った【POTESTAS-II】ができそうなんですけど。

攻略本じゃなくてゲームの説明になっちゃったな。

まあ、上記文章は攻略本からパクッたということで。

2010年02月08日

攻略本 11冊目

攻略本タイトル

【大戦略マスターコンバット2 完全攻略ガイド】

なんとなく、「また」な感じがするシミュレーションゲーム系の攻略本です。

と思いましたが、攻略本は11冊目なんですね、紹介するの。

というか『攻略本』と『出版物』で分けちゃってるから冊数が伸びにくいんですな。

「大戦略」系の読み物はちょこちょこ買っています。

ゲーム的にはPCが多く、値段がやたらと高いため、ほとんど手を出していませんが、本であれば高くても3,000円程度なので比較的手が出しやすいからでしょうね。

ええと、こういうのは「代償行為」っていうんでしたっけ?

紹介していないもの(がほとんどですが)を含め、大戦略系の本は思い出せるだけで6冊です。

(行数稼ぎのため)列挙してみると

・スーパー大戦略

・スーパー大戦略キャンペーン版

・大戦略III

・大戦略III’90

・大戦略マスターコンバット2

・昔古本屋で購入した大戦略の何か

といった感じです。古いやつばかりですね。

大戦略はVIIくらいまで出ているはずですが、最近のはゲームシステムが難しくて読んでません。

この手の本は、攻略リプレイを読んでも楽しいし、単にデータ集として読んでも楽しいので、最新の兵器情報(?)を知るためにも最近のソフトの本を買ってもいいような気がしないでもありません。

ちなみに戦術家としての才能は無いらしく、ゲームに勝てますが、ただの物量作戦一辺倒です。

まあ、「戦いは数だよ、兄貴!」ですね。

2009年09月09日

攻略本 10冊目

攻略本タイトル

【無限航路 パーフェクトガイドブック】

会社の帰りにビックカメラで買いました。

本当は【オブリビオン】を購入するつもりだったのですが、攻略本が無かったため、代わりというのもなんですが(代わりだけど)、この本ともう1冊を買ってきました。

ああ、なぜビックカメラに寄ったかといいますと、もともと買い忘れていた電撃プレイステーションの最新号のため、という極めて一般的なものです。

別に攻略本は無くてもイイのですが、Xbox360版とPS3版のどっちを買ったらいいのか分からんので参考にしようかというのと、そもそも攻略本が好きという理由で買おうと思ったわけです。

はて、私が買いたかったのは攻略本なのかソフトなのか?

その辺を踏まえて私の思考の流れを振り返ってみると……。

電撃プレイステーションを買いに行こう

↓

ついでだから【オブリビオン】を買おう

↓

PS3版とXbox版のどちらがいいのかわからんので攻略本を先に買おう

↓

攻略本、売ってなかったな。そういえば【無限航路】も気になっていたゲームだ

↓

じゃあ、そっちの攻略本を買おう

全然、深く考えていませんね。

あっ、PS3を買ったときも同じ感じだったな。進歩してねぇ。

まあ、それはそれとして、なんで【無限航路】に興味を持ったかと申しますと、またもやというべきかテレビコマーシャルの影響です。

発売日前後に、やたらとコマーシャルを目にする機会があり「自分で艦隊を組めるなんていいなぁ」と思っておったわけです。

過去の経験から『面白そうだから買ってみよう』ではなく、『下調べしてから買おう』というスタンスに変わった私は、攻略本を読むことでリスクを回避しようと試みました。

1680円の攻略本を買うことが、リスク回避になっているかどうか再考の余地はあるものの。

とはいえ実はパラパラとしか見ていないので中身はほとんど知りません。

何かキャラと艦船ユニットがいっぱい載ってた、ぐらいですかね。

……攻略本、読んでないじゃん。

俺 は 、 い っ た い 何 が し た い の だ ?

う〜ん、更新が減っていたので何か書いてやろう、と勢いだけで書いたらこうなりました。以上。

2008年12月31日

攻略本 9冊目

攻略本タイトル

【ファミリーコンピュータ必勝本2】

懐かしい攻略本を引っ張り出してきました。

発行日が1985年9月15日となってました。

私が持つ攻略本の中でもトップクラスの古さを誇るかと思います。

収録ゲームは

・ドルアーガの塔

・スターフォース

・スパルタンX

・フラッピー

・レッキングクルー

・ロードランナー

となっております。

なお、『レッキングクルー』と『ロードランナー』は本編の攻略ではなく、エディット画面で作成した難関ステージへの挑戦となっております。

私としては、この2作とも全ステージクリアをやっていないので、普通に攻略してもらいたかったところです。

(全ステージ選べるっていうのは私の攻略心(?)をくすぐらないのか、挑戦した記憶もあまりないですが)

さて、この攻略本のミソといいますか、真骨頂みたいなものは、いわゆる『裏ドルアーガ』の攻略がなされていることでしょう、というかそれが目的で購入しました。

というのも、アスキーから出版された有名な攻略本では『裏ドルアーガ』の存在について触れてはいるものの、FLOOR18までのヒントしか掲載されていませんでした。

コアなゲーマーですとFLOOR19以降も自力で解き明かすのでしょうが、そこまでの気力もネットワークも私にはなく、表クリアだけで満足するしかありませんでした。

そんな中、天神センタービルの地下にあった丸善でこの本を見つけ、ようやくクリアに至りました。

この本には不思議なエピソードがあります。

なぜか丸善書店以外で見かけた記憶がないのです。

今日ほどではないですが、当時でも天神にはたくさんの書店がありました。

天神地下街に積文館と金文堂、新天町にも積文館と金文堂(金文堂は2店)、りーぶる天神、福家書店、紀伊国屋書店、そして先の丸善の計9店です。

これだけ書店があったにもかかわらず、この【ファミリーコンピュータ必勝本2】を置いていた書店は丸善だけでした。

まあ、どうして丸善で攻略本という似合わないものを発見できたのか、というのも不思議なんですが。

本の内容についても触れておきましょう。

攻略ページは画面にしないとわけわかんないので、コラムっぽいページをご紹介します。

ちょうどジョイスティックが発売され始めた頃だったらしく、初期のジョイスティック5種類の評価が載っております。

この記事を参考にして『ジョイボール』を購入したのですが、まあ評価通りだったと思います。

持ち方のせいだったのでしょうけど斜めに入れにくいことをのぞけば期待通りのものでした。

後日、【燃えろツインビー】をやるときには3P用コントローラとして重宝しました。

他にディスクシステムの記事も載っており、500円で新しいソフトが遊べるようになるとワクワクしたものです。

記事も結構正確で、120キロバイトのデータが書き込めるとか、RAMカートリッジとディスク装置で15,000円だとか、書換料が500円とか、ほぼ間違いありませんでした。

まあ、当時から発売延期という魔物は住んでいたようで、「今年(1985年)11月末に発売が予定されている」の部分だけは外れていますが。

最後に書籍としては珍しい気がする広告記事を掲載します。

アイレムに並んで私が好きなメーカー、サンソフトの広告です。

さて、紅白もそろそろ終わりみたいです。

2008年の更新もコレで終わりです。

2009年は100回くらいは記事を更新したいですね。

それでは来年も宜しく。

2008年05月23日

攻略本 8冊目

攻略本タイトル

タクティクスオウガ 公式ガイドブック・完結編

意外と攻略本を取り上げていなかったのでびっくり。

20冊ぐらいは取り上げたような気もするけれど…。ああ、それは「出版物」カテゴリーの方か。

オウガシリーズは、シナリオがただでさえ長いのにマルチエンディングになってることが多いです。

シリーズ1作目の「伝説のオウガバトル」においても、たしか23のエンドクレジットがありました。

(まあ、あちらの場合、エンドクレジットが変わるだけでゲーム本編は変わりませんが)

本作では、ロウ,ニュートラル,カオスの3ルートに減ったものの、それぞれボリュームがあるため、遊び甲斐はむちゃくちゃあります。

とまあ、こんなこと言っていますが、私がクリアしたのはカオスルートだけです。

街に焼き討ちを掛けるイベントかなんかで反対したらこうなったような記憶と、なんとかっていう名のアーチャーが仲間になるルートだっていう記憶がありますが、定かではないです。

攻略本をパラパラとめくってみたところ、騎士レオナールから何度か提案があり、それらへの回答でルートが決まるみたいです。ちなみにアーチャーの名前はアロセールでした。

攻略本をめくっていて気がついたのですが、第1章のタイトルは「僕にその手を汚せというのか」。

これって、【勇者のくせになまいきだ。】のタイトルだったような…。

どうりで聞き覚えのあるフレーズだったわけです。

私にとっての小さな疑問が、今、解決しました。めでたいことです。

2007年10月15日

攻略本 7冊目

攻略本(?)タイトル

【Sa・Ga2 秘宝伝説】

攻略本なんだかCDブックレット何だか良くわからないモノです。

ポケモンを遊んだことがない私にとって、ゲームボーイ史上において、唯一、テトリスと並べることができる作品だと思います。

タイトル画面を見ると『1990 スクウェア』と冠されており、ちょうどSFCがファミコンと入れ替わって家庭用ゲーム機の主流になりつつあった時代のようです。

まあ、ゲーム本編についてはいずれ取り上げることがあるかもしれませんので置いといて、CD付攻略本という一風変わった本書の紹介をしていくことにします。

当時のスクウェア向け攻略本に多かったつくりなのですが、この本は「基礎データ」編であり、攻略記事はあまり掲載されていません。

もっとも、ファミコン時代ほどには不親切なつくりではなかったのか、それともファミコン時代に鍛えられたからなのか、ゲームを遊んでいて行き詰ってしまったという記憶はありません。

レベル上げが不十分で雑魚モンスター相手に全滅という記憶はありますが…。

(ゲイザーだかウォッチャーだか忘れましたが、レース場(?)でやたらと全滅させられた記憶あり)

う~ん、ぺらぺらとページをめくっていると、なんとも懐かしい感じがします。

FFIIで「リンクの墓」とかを出したスクウェアらしく、人型メカの名前が「28ごう」,「ゼット」,「ライデン」,「ジーセブン」とどこかからかパロッてきたものばかりだったり、今とかなり雰囲気が違います。

通貨の単位がケロだったりと、FFVくらいまでの雰囲気にかなり似ている印象です。

たしかゲームボーイ・アドバンスはゲームボーイソフトに対応していたはずだし、久しぶりに遊んでみようかなという気持ちにならないでもありません。

問題は携帯ゲーム機の画面撮影は面倒なので私のブログには合わないのですが。

まあ、画面をアップしなければならないということもないですし、いっちょやってみましょうかね。

気が向いたら報告します。

【収録曲タイトル】

1.伝説は始まる

2.秘法を求めて

3.必殺の一撃

4.Eat the meat

5.安らぎの大地

6.勇者のテーマ

7.天の柱

8.闇の狭間で

9.さまよえる魂

10.新しき神のテーマ

11.あッ!!

12.死闘の果てに

13.秘宝の謎

14.Never give up

15.涙を拭いて

16.燃える血潮

17.Save the world

12曲目の「死闘の果てに」は、ネット上でも良く見かけるファンの多い曲ですね。

2007年09月12日

攻略本 6冊目

攻略本タイトル

【リッジレーサー 必勝攻略法】

黒い車に勝つために買ったんでしょう、リッジの攻略本です。

実際には何度も走ってコースを頭に叩き込み、免許を取得した時のように走りをイメージして黒い車に勝利した覚えがあります。

ただひたすらリッジばっかりやっていましたね、その頃。

私はグリップ力の良いプーカァが目印の車を得意としていました。

直線ではタイムを稼げないので、如何にミスをせずに走れるかが問題でありました。

どうしても側壁に触れてしまう箇所がありましたので、その反動をどれだけ抑えられるかなどを研究しながら走るというスタイルでクリアしたものです。

果たして今はそれだけの気力が残っていますかね。

なんだか粘りが衰えた気がしてたまりません…。

さて…?

2007年08月22日

攻略本 5冊目

攻略本タイトル

【桜坂消防隊 公式ガイドブック】

アイレムから発売された【桜坂消防隊】の公式ガイドブックです。

謎解きアクションゲームとでも呼べばいいんでしょうか?

ミステリー仕立てになっているストーリーモードに、ちょこっとだけ必要かもしれません。

とはいえ、ガイドブックと銘打っていながら、もっとも秘密にしなければならないところをバッサリ書くというのはちょっとやりすぎだったような気がします。

攻略本としての作りは非常にベーシックなものとなっています。

【桜坂消防隊】は、ステージの火災を消化していくゲームです。

ステージ開始時点で火力が強い場所は早めに消火にかからなければなりません。

また、ビル・マンションは風通しの良い(?)間取りですが、屋敷などは変なつくりになっていて壁の向こうは火の海だから早く駆けつけたいのに、通路がつながっていないので大きく迂回しなければならないなどゲームっぽくなります。

そういうときに役立つよう、きちんと攻略がなされています。

う~ん、奇を衒っていないだけにツッコミどころが少ないですな。

前回の【水晶の龍】の攻略本とかは面白かったんですけどねぇ。

ファミ通の攻略本だからなのか、おとなしい優等生的なモノになっています。

いやあ、作るって本をt難しいですなぁ。

2007年08月09日

攻略本 4冊目

攻略本タイトル

【水晶の龍 完全必勝本】

FCディスクシステムの意欲作(?)【水晶の龍】の攻略本です。

非常にパソコンチックなゲームで、美麗なグラフィックが売りだったと記憶しています。

いまパラパラとページをめくってみたんですが、確かに綺麗だと思います。

もちろん、今の水準に較べてしまえば荒さが目立ちますが、一枚絵を描き出すというのは、タイトル画面でもあまりありませんでしたから、かなり丁寧に作られた作品だったのではないでしょうか?

さすがはエニックス・スクゥエアといったところですかね。

今回はゲーム本編ではなく攻略本自体を取り上げているので、攻略本について色々と突っ込んでみたいと思います。

まず、300円という値段設定!

消費税がなかった頃の本ですから300円ぽっきりです。

今の少年コミック1冊より安いという低価格。タバコ1箱分です。

それでいて全頁フルカラーという豪華なつくりです。利益なんて度外視しているんでしょうか?

そしてタイトル。

このゲームはアドベンチャーゲームであって、アクションやシューティングのように勝ち負けの要素はあまりないと思います。

でも、タイトルは【水晶の龍 完全必勝本】。完全に必ず勝てる本だそうです。

そりゃあ「ファミコン必勝本」から出ていたからそういうタイトルなんでしょうけど変ですよ。

こういう時こそ「攻略本」でしょうに。まあ、ちっちゃいことだけど。

この画像からは見て取れませんが、結構インパクトがあったのが必勝本のラインナップ。

宝島の冒険心が垣間見れますので、一部のタイトルをリストアップしてみましょう。

1.バグボーイスペシャル

⇒かろうじて聞いたことがあるタイトル。なぜ第1弾に選ばれたのか?

2.バレーボール

⇒コレも持ってます。操作方法以外にどんな記事が載ってると思いますか?

ファミスタみたいに選手の個人データがあるわけでもなく…。

いずれ明らかにしましょう。

5.スーパーピットフォール

⇒あくまで私見ですが、スーパーマリオの亜流です。

攻略本の買い手があるほどに売れましたっけ?

9.子猫物語

⇒攻略本が必要なゲームだったのかッ!やっぱり「必勝」本なのかッ?

11.バギーポッパー

⇒レースゲームかな?コースが載っているのかな?製作メーカーどこ?

13.ミシシッピー殺人事件

⇒た、確かに、これは攻略本が必要かも。これは売れただろう。きっと。

14.プロレス

⇒ページをどうやって埋めたのか不思議。すげー。

19.ディーヴァ

⇒名前は覚えているけど…。SFチックだったような…。でも、シューティングではなかったような…。

影の薄いソフトばっかり。

20.きね子

⇒パズルゲームだったと記憶。16ゲームみたいな。

どんな攻略記事が書かれていたのだろうか?

23.デッドゾーン

⇒これも持ってる。こっちは本書と違って終盤のアクションは伏字。

納得できるような納得できないような…。

24.水晶の龍

⇒本書。こうやって見るとディスクシステムのゲーム多いな。

26.シャーロック・ホームズ

⇒おそらくは伯爵令嬢誘拐事件。攻略本必携のゲーム。

語りたいことは数多くあれども、今はその機会ではない。機が熟した時点で語ろう。いつかきっと。

28.パルテナの鏡

⇒攻略本納得。買い損ねたのが不覚。オークションで見るも1,000円以上。不覚。全くの不覚。

29.ディープダンジョン

⇒このゲームからマッピングを取ってしまうと何も残らない気がする…。

まあ、ディスクゲームだから書き換えればいいか。

この辺、レトロゲームがわからないとさっぱりかもしれませんね。

イロモノが多いことだけ伝われば、8割がた満足です。

それにしても【パルテナの鏡 必勝攻略本】を買わなかったことが悔やまれる。

2006年11月08日

攻略本 3冊目

攻略本タイトル

【公式カルネージハート戦略ファイルI】

公式戦略ファイルの間違いですかね?

同僚指摘シリーズ〈?〉です。

残業していたときに話題になって・・・。

それで取り上げることにしました。

さて、このソフト、PSPで復刻しているそうですね。

…「MYST」もそうですけど、これってよくよく考えてみればPSPはPSソフトをほぼ完全移植できるってことですよね。

今の今まで考えもつきませんでした。

「携帯ゲーム機=パワー不足」の図式ができてましたよ。

さて。ゲームについて紹介しておきましょうか。

『プレイヤーが行動パターンをプログラムし、シミュレートする』タイプのゲームでして、基本的には自機をプレイヤー自ら操作することはありません。(裏技でできるそうです>同僚談)

古くはファミコンディスクシステム『ブリーダー』とかPC98互換機時代の『ロボクラッシュ』の流れを汲むゲームです。最近では『マリオネットハンドラー』(ドリームキャスト)もそうですね。

私はこの手のゲームが大好きなのですが、勝てません……。

つまりは「プログラムがうまく組めない」って言うことです。

(前2作はプログラムではなく、機体の設計だけですけど)

『ブリーダー』も『ロボクラッシュ』も『マリオネットハンドラー』も。

論理式を立てるのは得意なつもりなんですが、どのゲームでも勝てないとなるとそれは論理構築が間違っているということの証左。ちょっとショックです。

今もPSP版で対戦しようと誘われているのですが、なんとなく負けそうなんで考えてる状態です。

攻略本読んでも勝てる機体を作れない私って一体…?

2006年10月12日

攻略本 2冊目

攻略本タイトル

【Super大戦略 HAND BOOK】

攻略本とはちょっと違いますが、紹介します。

PC88SRシリーズで発売されていた「スーパー大戦略」の関連本です。

紹介するにあたって、HAND BOOKとは良い命名だと思いました。

というのも、この本の主題は近代兵器軍の紹介であり、「スーパー大戦略」というゲームにおける兵器の能力値の紹介などは一切ありませんから。

「ゲームでは触れられていないそれぞれのユニットに関するエピソード集」といった印象です。

さて、私はこの本に大きな影響を受けています。

それまで近代兵器とかほとんど知りませんでしたから、この本で得た知識が私にとっての近代兵器に関する知識の源となっています。

たしかF15イーグルとかF14トムキャットくらいは知っていたような気がしますが、同じ米軍機でもF16ファイティングファルコンやA10サンダーボルトなどはこの本で愛称を知りました。

残念なことに裏技(?)でしか呼び出せない超音速偵察機SR-71ブラックバードについては記載がなされていません。

計測データ上マッハ3.2を誇る世界最速の航空機なので逸話も多いと思うのですが…。

最近の大戦略シリーズで再登場してくれないですかね?

2006年07月20日

攻略本 1冊目

攻略本タイトル

攻略本タイトル【ファイアーエムブレム 紋章の謎】

【ファイアーエムブレム 紋章の謎 PROFESSIONAL】

現在攻略中のファイアーエムブレムの本です。

任天堂公式ガイドブックとうたっていることもあって

データ面がかなり充実しています。

まあ、闘技場での相手が誰なのか、割り出す資料にしか使ってませんが。

(仲間にする方法とか、敵の増援部隊が登場するエリアとかは記憶に残っていますし。)

せっかくだから、この2冊の本に載っているネタの幾つかをご紹介しましょう。

ほとんどの人(ゲームをやる人を含む)には、まったくのムダ知識ですけどね。

・第2部がメインストーリーであり、ファミコン版のリメイクである第1部はダイジェストとして3~5面でクリアできるはずだった。しかし、ストーリーを追えるよう手直しを繰り返した結果、全20章の構成になった。

・傭兵サムトーはダンゴッ鼻のキャラクターデザインだったが、開発メンバーの強い要望により、

現在のような優男風のデザインになった。

・ヒロインのシーダは首をかしげているが、これはファミコン版から変わっていない。ファミコン版からディレクターを務めている寺崎氏のコダワリだそうだ。

・ファミコン版より容量が多いはずのスーパーファミコン版だが、戦闘ビジュアルの強化などを優先したため、スーパーファミコン版に登場させてもらえなかったキャラクターが6人いる。

その中でも最も有名なのが「きずぐすりにされた僧侶リフ」である。

・主人公マルスのクラスはロードだが、当初は「ファルコンナイト」「ナイトロード」等に転職できる話もあった。しかし、よく似たゲーム(おそらく当時発売されていた『伝説のオウガバトル』と推測される)があったため、採用されなかった。そのせいか、マルスは戦力としてはやや貧弱。

いかがでしょうか。

この上なく、役に立たない知識でしょう?